|

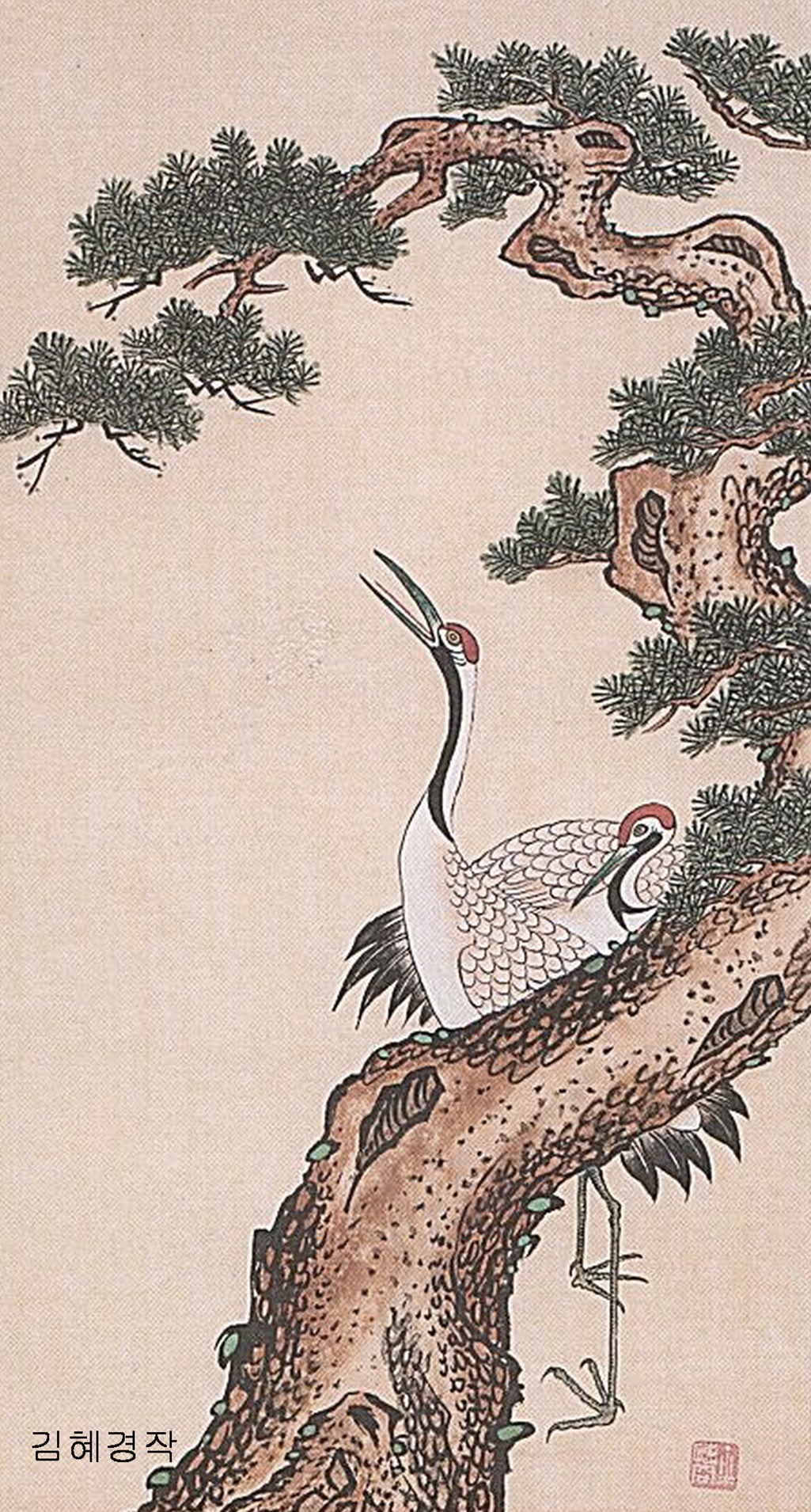

▲김혜경作 ‘송학도(松鶴圖)’

| AD |

‘송학도(松鶴圖)’는 말 그대로 소나무와 함께 학이 등장합니다. 그러나 자연 속의 한 장면을 취해 묘사한 것이 아닙니다. 그림에 나타난 학과 소나무는 자연 그 자체라기보다 인간적으로 해석된 상징물입니다. 우리 선조들은 송학을 어떻게 인식하였고, 송학도를 그린 목적은 과연 무엇일까요?.

소나무와 학은 민화 또는 장식 문양을 가릴 것 없이 우리 선조들이 모든 조형·예술분야에 널리 애호됐던 소재입니다. 이 두 소재는 각기 단독으로 그려지거나 표현되는 경우도 있지만, 송학도처럼 서로 짝을 이루어 묘사된 경우가 거의 대부분입니다.

이처럼 특정 동·식물을 짝지어 그리게 된 배경에는 조화된 자연계의 모습을 특별한 애정과 깊은 관심으로 관찰해온 우리 선조들의 독특한 자연관이 작용하고 있기 때문입니다.

송학도의 소나무와 학은 눈앞에 현실적으로 전개된 자연이 아니라, 송학에 대한 통념에 의해 규정되고 표상된 제2의 자연이라 할 수 있습니다.

따라서 송학도에서 중요한 것은 소나무와 학이 실물과 얼마나 닮았느냐 보다는 그 배후에 어떤 관념이 작용하고 있는지를 살펴보는 것입니다.

예로부터 학은 우리나라에서 길한 새로 간주됐으며, 장수와 청렴, 고결함을 상징하는 새였습니다. 그래서 장수를 상징하는 십장생에도 포함돼 있습니다.

그런데 재미있는 사실은 과거 선비들이 고독한 지식인의 외로움을 비유해 ‘학고(鶴孤)’라 하였고, 외진 곳에서 몸을 닦고 마음을 실천하는 선비를 일러 ‘학명지사(鶴鳴志士)’라 하였습니다.

그런가 하면 선비가 은거하여 도를 이루지 못하여 탄식하는 것을 ‘학명지탄(鶴鳴之歎)’이라고 하는 등 선비들은 고고한 기품을 지닌 학을 자신들과 동일시하기도 하였습니다.

이처럼 학은 옛 사람들의 관념 속에 환상적이고 신비스러운 새로 자리하고 있었으며, 특히 그들에게 있어서 학은 세속을 초월한 은자(隱者), 또는 고고한 자태와 고상한 기품을 지닌 현자(賢者)의 상징이었으며, 그들의 감정과 이상을 이입(移入)시키기에 알맞는 상징적 존재로 받아들여졌던 것입니다.

한편, 소나무는 세한삼우(歲寒三友)의 하나로, 지조나 절개, 탈속과 풍류, 또는 길상과 송축(頌祝)의 상징으로 애호됐습니다. 소나무가 세한삼우의 하나로 사랑을 받게 된 것은 항상 의연하며 고요한 가운데 나이를 먹는 것이 군자다운 품위를 지니고 있다고 생각했기 때문입니다.

우리 선조들은 향(鄕)에 군자가 없으면 산수와 벗하고, 이(里)에 군자가 없으면 소나무와 대나무를 벗으로 삼는다고 한 것도 소나무와 군자를 동일시했다는 것을 말해 주는 것입니다.

또한 소나무는 절후의 변화를 무시하고 상록수로서의 푸르럼을 늘 유지하고 있기 때문에 지조와 절개의 상징물로 칭송되었습니다.

이처럼 소나무와 학이 지닌 상징적 의미는 매우 다양합니다. 따라서 송학도의 화의(畵意)는 보는 관점에 따라 여러 가지로 해석될 수가 있습니다.

주로 서민들이 애호했던 민화에서는 인간의 원초적이고 소박한 욕망, 즉 장수(長壽)·영구(永久)·송축(頌祝) 또는 관직에의 염원 등을 소나무와 학을 매개로 표현한 그림이라고 할 수 있습니다.

매년 신년 인사차 주고 받는 연하장을 잘 살펴보면 푸른 소나무와 붉은 해, 그리고 학이 그려진 연하장을 자주 접하게 됩니다. 아마 새해를 맞이하면서 건강하고 청렴하게 살기를 바라는 마음을 담고자 함이 아니었을까요?.

|